Cultura y espectáculosDestacadas

Los quince libros recomendados de septiembre más tres libros con descarga gratuita

AULICINO, Jorge. Nada personal. Todo personal. Obra crítica, Buenos Aires, Barnacle, 2025.

El presente volumen reúne la obra critica —edita e inédita— de Jorge Aulicino. A partir del archivo personal del autor y de una minuciosa búsqueda en las propias bibliotecas particulares de los infrascritos, se colectaron los ensayos y se organizaron siguiendo el exacto criterio que se explicita en el índice.

El desocupado lector encontrará en estas páginas una intervención política sobre la cultura. Pensar la literatura y, por ende, los distintos artefactos literarios desde una concepción material y concreta y desde un manifiesto marco teórico por fuera de toda superestructura, tarea que Jorge Aulicino emprende, desde distintos ángulos y soportes. Lector lúcido, sagaz, por momentos irónico, produce en este cuerpo de textos también una visión crítica del mundo. Ya fuere aludiendo a un libro de reciente publicación, a una serie televisiva, a la propia praxis poética o los pormenores de la escritura de la Divina Comedia, nuestro autor se planta: leer y escribir nunca supondrán una labor científica, ajena a una tendencia.

La presente obra encierra gracia y vigencia interpelativa acaso porque el primer deber de un escritor implica cultivar la imaginación sin relegar dar cuenta de su época: “¿por qué escriben sobre lo que el corazón no ve? / ¿por qué escriben sobre lo que la inteligencia no celebra o llora?”

Lucas Peralta, Isaías Garde y Alberto Cisnero

DI PAOLO, Florencia. La extinción de nuestro mundo, La Plata, Tutuca, 2021.

La extinción de nuestro mundo, por Florencia Di Paolo, retrata el aislamiento desde el punto de vista de alguien que vuelve a un pueblo del interior de la provincia de Buenos Aires después de mucho tiempo. La extinción de nuestro mundo retoma el cotidiano con un extrañamiento por momentos dramático y por otros recreativo, pero siempre neurótico.

1

Durante 24 horas

seré joven por siempre.

El nuevo mundo

está en el éter

sin polvo que lo proteja

de las formas físicas de la profanación

y del placer, mis recuerdos

revelados en el color de dos tiempos distintos.

Pienso en la inmortalidad de la imagen

ejercida en los vidrios fríos

de la humanidad;

la conquista del bienestar

no se ha consumado

todavía, todo se puede perder

en cualquier momento.

Después del apagón

seré una niña

sonriéndole al más allá

en las calles del pueblo.

Florencia Di Paolo

DUBIN, Mariano. Ensayos escolares: reflexiones sobre alfabetización, lengua y literatura, Villa Elvira, Pixel, 2025.

Enseñar en tiempos de crisis es un continuum del trabajo docente, porque el aula, la escuela, nuestra disciplina de base en el cotidiano escolar entran en crisis y se problematizan en el aquí y ahora. “Ensayos escolares. Reflexiones sobre alfabetización, lengua y literatura” de Mariano Dubin ingresa de lleno en esa/s frontera/s social, cultural, lingüística, simbólica para recorrerla en toda su complejidad. El libro se va articulando sobre una pregunta que es interpelación: ¿cómo hacer para que las voces, las historias, las contradicciones populares ingresen al aula? Para la formulación de esta interrogación, en realidad, se parte de una constatación: las clases populares ya están en las aulas, aunque muchas veces invisibilizadas, estigmatizadas, negadas, acalladas. Revisa y discute los planes, diseños y leyes de educación en Argentina, junto a la bibliografía clásica de la didáctica de la lengua y la literatura, con el fin de evidenciar y así poder sortear los eslóganes educacionales. Pone la lupa sobre el canon literario escolar no para desecharlo sino para revisitarlo (incluso, armar otras series desde él) y advertir en el mismo las fisuras mestizas.

Andrea Bocco

GILGES, Gisela. Cuentos de amor propio, ilustrado por Alejandra Clutterbuck, Buenos Aires, El Ateneo, 2024.

¡A veces nos cuesta tanto querernos! Cómo enseñarles a nuestros hijos a reconocer su valor cuando nosotros mismos no sabemos hacerlo. Cómo inculcarles amor propio si nos desvalorizamos frente a otros. Recordar lo que valemos nos ayuda a ser más felices, desde la infancia y para siempre. Este libro de cuentos y actividades te permitirá mostrarles a tus hijos el camino del amor propio, pero también sanar a ese niño interno que hay dentro de ti.

GUILLOT, Ana. Leopoldo “Teuco” Castilla: Magia y Metafísica, Silencio y Deslumbramiento, Buenos Aires, Vinciguerra, 2025.

Aproximación al autor

Entrar a su universo y deslumbrarse. Ver cómo la semilla comienza a ser pájaro y se funde en la nube, que es líquida, y entonces se hace humana y luego lluvia, o cauce o derrumbe. Dejarse llevar todo el tiempo (si es que existe el tiempo) por una cosmología abierta a cualquier pregunta o incitación. Beber y no claudicar. Mirar y deslumbrarse otra vez. Sentir que todo está en todo y lo uno en lo múltiple (y viceversa), y que la mesa parece llena y, sin embargo, alguien falta. La ausencia se convierte entonces en pura presencia; la ausencia habita el espacio y, por lo tanto, es imposible ignorar que en este poeta, tanto en sus acuerdos como en sus antinomias, hay magia y metafísica y videncia y estertor.

La poesía de Leopoldo Teuco Castilla parece (¿es?) inasible. Como la luz, ella se expande en cada uno de sus libros, los prolifera; pero también se escapa: está, la vemos, nos emociona, nos asombra, aunque parezca imposible adueñarse totalmente de ella. Y qué suerte. Porque entonces sus versos tienen siempre algo más para mostrar o para cuestionarnos o, definitivamente, para negar. Como una alucinación su universo se despliega y, aún alucinados, es posible llegar a cierta anagnórisis: algo se revela, se oculta, late, desaparece, pero igualmente se impone.

Fragmento de “Aproximación al autor”, por Ana Guillot

La mesa de mis dioses

a Pedro González

Bebo con mis dioses,

con Xangó, dios del trueno, protector

del ebrio y del amante,

a quien he visto desimantar a las bahianas

marearlas

como si dentro les copulara una bandera,

que descendió en mí en Santiago de Cuba

por obra y gracia de Orula y de un babalao

cenizo

de cruzar la suerte de los hombres.

Bebo con Vishnú a quien no pude despertar

de su lento absoluto, cuando ascendiendo

una escalera enorme

lo vi yacer, sin mundo,

como una luna esperando el regreso del cielo.

Fue en Bali esa visión. La tierra

desaparecía

devorada por sus delicadezas.

Ofrendo y bebo con la Pachamama, porque le pertenezco

arbolito que yo soy y nunca alcanzo

río que me llamo y nunca vuelvo,

y con el Señor del Milagro,

que brillaba como un fruto

en el terror

en el luto

y el espejismo del alma de mis abuelos.

En la mesa, desnumerando, como suelen,

está el duende, con su mano de lana

y su mano de hierro

cicatrizando sus ojos debajo de la higuera.

Y el diablo, pobre hombre, aparecido en otra dimensión,

tahur,

que sólo como música puede entrar a este mundo.

De pie, a mis espaldas, está mi muerto. Lo desconozco.

Me dijeron “es alto y tiene el pelo blanco. Lo cuida.”

Un extraño condenado a mi suerte,

un plenilunio de mi cuerpo. Y es que otras formas duran

para sostener tu forma

y están vacíos todos los nacimientos.

Y estoy yo, ateo, sin iglesias,

milagroso.

Y en otro rincón, también yo, con siete años,

mirándome mirar

los sentires de mi madre

y a mi padre ardiendo,

maravillado,

herido

entre cantores difuntos.

Unos recién naciendo,

otros, en la muerte,

maldormidos,

nos amanecemos

aunque nunca llegue el día.

Estamos todos ocupando todo.

No falta nadie.

Y, sin embargo, la mesa está vacía.

Leopoldo “Teuco” Castilla

LÓPEZ, Edmundo E., Antibiografía, Buenos Aires, Leviatán, 2025.

“Salí hasta el portón para despedirlos y mis ojos se detuvieron junto al verdín que corría alrededor de las ruedas del auto. Se dieron la mano con el cura y el coche arrancó hasta perderse en el horizonte. “Que ganas de correr tras ellos”, pensé, pero mi venganza no me lo permitía. Tenía que ser sacerdote.

Había decidido entrar fuera de época de clases cuando el Colegio estaba semivacío, y solo quedaban los huérfanos y los que vivían en el interior, o los que eran muy pobres.”

Hacer del espíritu, un libro. Creo que esa sería la mejor definición de estos relatos en los que la literatura se nutre de las atrocidades de la religión, ciertas marcas disparatadas de la época, la ignorancia y los claroscuros de la memoria.

En los que la palabra espíritu es la correcta por su pertenencia familiar y religiosa pero también por su herejía y su costado casi cómico. Se trata de una autobiografía, aún con las salvedades de su autor, en la que su protagonista busca explorar las raíces de su carácter, no para emitir un juicio, sino para poner los hechos a disposición del lector. O quizás algo todavía mejor: la forma en la que la historia hace al cuerpo.

Natalia Zito

Fundamentalmente paradójico Edmundo López narra, dispuesto a reírse incluso amargamente, a veces a toda velocidad y otras con minucioso deleite, una infancia y otros costados iluminando gestos y dialectos que tal vez nunca fueron pronunciados pero que él descubrió con la visión de su pluma alucinada.

Claudia Schvartz

MAGGIO, Alejandra. Ecos en la rivera, Buenos Aires, Barnacle, 2025.

“Ecos en la rivera” de Alejandra Maggio presenta un lirismo lacónico y acre. Mediante un precioso mecanismo verbal, con una percepción sensible a las modificaciones de los elementos naturales del paisaje y de la humana condición, logra dar cuenta de un tema central para la poesía: el lenguaje como experiencia trascendente, autorreflexiva y de creación estética. Ante la multiplicidad del entorno elige retratar la clave íntima y la deriva que puede encerrar un detalle oculto: la posibilidad del asombro, la dicha o el dolor, que siempre implica una forma de aquello que escapa a la lengua (“Ni un plural / El sonido rebota / Otra perla vacía”).

El carácter inestable, el movimiento de cuanto nos circunda e incluye es la constante en los poemas y establecen un sistema de correspondencia con la brevedad de los versos y un ritmo que no cesa, que remiten a la fugacidad, la distancia y el tiempo de lo mundano y lo terreno, a cada momento abstracto y afectivo que regresará bajo otro signo luego de ido; baste un ejemplo: “El árbol está cerca de la puerta / El árbol está lejos de dios”. A veces no alcanza con atestiguar el río, un personaje, cada crepúsculo: hay que nombrarlos para que se traduzcan en agua que corre, ser querido, luz marceña. Tal es la gracia del presente volumen.

Ahí

Pero ahí está le dice

La apatía le encallece la piel y la lengua

La voz pregunta por la sombra y el dolor

Pero ahí está le dice

La sombra no responde

La piel cuarteada busca salir del dolor

Qué suerte la ventana está abierta

Entra enero sin velos

Cae con poder

Un esplendor enorme

La penumbra y la sombra

Mueren varias veces al sol

Pero ahí está le dice

Alejandra Maggio

MULEIRO, Vicente. Fuentes reservadas, Buenos Aires, Colihue, 2025.

Como un criminal dispuesto a hacer un mea culpa, Lucio Maldonado, periodista arrepentido, se dispone a escribir la verdadera versión de diez crónicas que lo tuvieron como redactor u observador privilegiado. Esas notas develan las delictuosas operaciones de prensa de El Diario, medio para el que ha trabajado durante años. Desde una celada para vengarse y desactivar a un ministro, pasando por una balacera en función de definir el resultado de un partido de fútbol, hasta un crimen horrendo en pos de convertirlo en noticia, El Diario no se priva de nada para rendir la realidad en el altar de sus negocios. Autoexiliado en un pueblo marítimo e ignoto de la Patagonia, el experiodista escribe sin fe en que sus artículos alguna vez sean publicados. Libre de la presión editorial, no ahorra ningún detalle de la escabrosa trama y el feroz daño que las fábulas mediáticas derraman sobre la sociedad.

Vicente Muleiro logra en Fuentes reservadas armar una ficción que, por su complejidad y atrevimiento, trasunta datos ciertos de una realidad que parece superar cualquier relato. Maldonado, en ese sentido, es menos un arrepentido que una víctima de su tiempo: preso de una melancolía que él vive como heroica, el recuerdo de las operetas de El Diario comprueba que en cada noticia que nos llega hay un empleado que quema todos los cartuchos de fidelidad al dato y amor por la profesión solo para cumplir con una orden. ¿Y qué queda cuando se termina la mecha? El personaje de Muleiro, demasiado tangible como para que nos digan que es de ficción, lo vive, lo dice, lo canta y lo escribe: no queda nada.

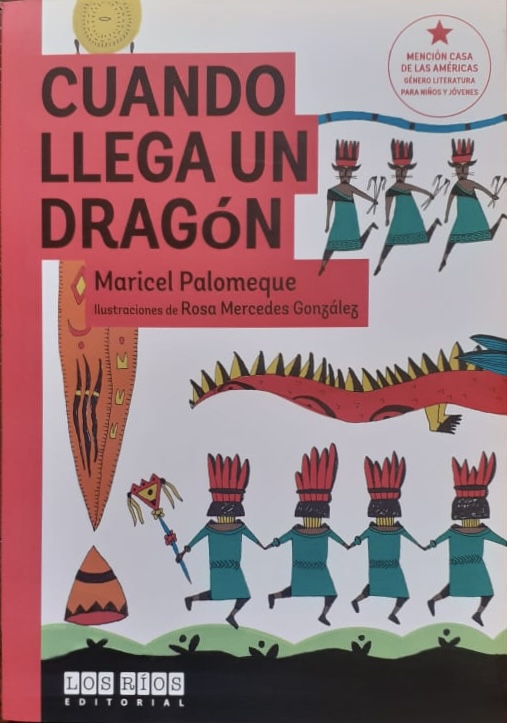

PALOMEQUE, Maricel. Cuando llega un dragón, Ilustraciones de Rosa Mercedes González, Villa Allende, Los Ríos, 2017.

Un dragón rojo llega al pueblo de los oderios ¿Entonces qué? El dragón no está perdido, se desvió de su camino para unirse a ellos. Los oderios primero le temen, luego lo alimentan, lo bendicen, lo interrogan, lo cuidan, se meten en su sueño. El dragón, a su vez, los salva de la bestia, los defiende de la peste, los instruye, los rescata del fuego del volcán ¿Los oderios soñaron al dragón o fue el dragón quien los soñó, entre bostezos? La vida transcurre para los mortales oderios y el inmortal dragón, juntos, con sus ciclos infinitos, fatigas y aprendizajes. Luego vendrá una dragona blanca y nacerá un mito.

Ema Wolf

PEARSON, Luz. Antártida. El viaje de una cobarde, Buenos Aires, Futurock, 2025

Antártida no se anda con vueltas. Está contada en una primera persona alucinada por una mujer que vive bajo cero y ve cómo su cuerpo y su alma son objeto de toda clase de abusos y violencias. Lo ve, lo oye y hasta lo siente, a su freezada manera, como si le pasara a otra, y es la distancia de esa alienación lo que le permite ir tan lejos, gritar como grita y pensar como piensa y reconstruir con un lenguaje astillado un mundo de una crueldad espeluznante.

Alan Pauls

Una novela profundamente perturbadora, incómoda. Todo, aunque se narra en primera persona, es visto con la distancia de quien no puede o no se atreve a actuar y desde este lugar compone una voz aguda y helada, muy difícil de olvidar.

Carla Maliandi

La enorme potencia de Antártida tiene que ver en parte con una decisión muy corajuda y muy determinada de no reificar la idea de la víctima.

Julián López

REGNAULT, François. El arte como modelo para otra cosa, traducción de Gerardo Losada [et-al.], San Martín, UNSAM EDITA, 2025

Este libro reúne fragmentos clave de la obra de François Regnault organizados en torno a tres ejes: “Música y poesía”, “Aporías de la representación” y “Psicoanálisis, ciencia, política y otras derivaciones”.

Hombre de particular interés en las artes, divulgador y crítico entusiasta, Regnault advierte que su lugar en la filosofía no es el de aquel que lee con la lente de los discursos establecidos. Desde sus inicios, propone una “política de la lectura” para abordar los textos con la mirada oblicua del psicoanálisis, acercándose a los márgenes de la filosofía, la teología, la lógica y el arte.

Con un estilo puntilloso y exigente, el autor parece acercarse a Lacan como quien decide resolver un acertijo. Las referencias, los juegos del lenguaje, las ironías, las críticas encubiertas, las alusiones, construyen un itinerario preciso en donde el lector encuentra algunas respuestas, al mismo tiempo que se abren nuevos enigmas.

ROLDÁN, Malva Ofelia / VEXENAT, María José. La palabra en la danza. Investigaciones sobre María Fux y su danza, Buenos Aires, Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2025.

¿Qué sucede entre el silencio y la palabra en movimiento? A través de la investigación de dos técnicas de danzaterapia, palabras madres y estímulos creativos, este ensayo presenta una perspectiva integral de lo corporal y sus cualidades sensibles. Aborda conceptos como ritmo interno, imágenes audibles y visuales, diseños en movimiento; un desarrollo metodológico surgido, principalmente, del trabajo con personas con discapacidad.

La palabra en la danza no es cualquier palabra sino esa que nace para, por y desde el cuerpo. Una palabra que sucede en la danza, que acontece danzada y danzando. Es el viaje de las autoras por diferentes caminos geográficos y personales en la búsqueda de seguir construyendo conocimiento.

Cuando les preguntan por qué investigar en danza, ellas responden: “Para ir más allá de lo meramente experiencial, adentrarse vivencial e intelectualmente en la historia de María Fux y, así, analizar y sistematizar teorías que dan forma a nuestras prácticas”.

Este estudio resulta un punto de apoyo para trabajadores del arte, la salud, la educación y para quienes deseen explorar la inagotable riqueza del cuerpo y su lenguaje.

RUSSO, Gabriel. Dinamitados: Kosteki, Santillán, Turner, los fusilados de Racing, Pasco, Buenos Aires, CICCUS, 2021.

No es fácil meterse en la piel de hechos recientes que nos conmovieron a todos los argentinos. Hacerlo en formato de novela es un desafío, sin dudas, épico. Es que la posibilidad de herir los afectos está siempre presente. No emergió la crisis, murieron dos jóvenes compañeros asesinados por fuerzas policiales a mansalva. Es un acto de terrorismo de Estado si fue diagramado desde el poder, de venganza corporativa si surgió del odio policial a los militantes sociales, o fue un asesinato de odio racial. Gabriel Russo lo relata en primera persona, desde el temblor íntimo del militante, conmovido por un nuevo episodio trágico en la larga cadena de resistencia del peronismo. En esa sucesión de hechos trágicos va encontrando el hilo conductor de un relato que nos lleva a estremecernos profundamente, porque sirve para tomar conciencia de la vitalidad de un movimiento que intentó ser destruido, desde el inicio mismo de los tiempos, en su raíz, en su identidad, en su memoria, en ese afán de borrar lo maravilloso de utópico y esperanzador que es para el pueblo argentino. En ese laberinto se involucra Russo con una pluma desprejuiciada, cercana al lunfardo de ese lugar en el mundo, Avellaneda, en donde las esquinas respiran peronismo, lugar en que las plazas guardan memorias gloriosas y los bares almacenan hechos trágicos. En ese Avellaneda, de Wilde a Sarandí y Domínico, se tejieron los lazos más fuertes de la solidaridad hecha carne en el peronismo. Desde ahí nos habla, en nombre de la humanidad, no en nombre del peronismo solamente, el autor. Humanidad y peronismo son el mismo eje conductor que se expresa en la novela cuando describe con precisión la identidad de los mártires asesinados y su pertenencia política, ajena al peronismo, pero valiosa como toda militancia en el campo popular, que nos identifica en la distancia que nos separa de un enemigo común.

VON ZESCHAU, Juan Federico. La pájara, Buenos Aires, Futurock, 2023

Dos millones de dólares en una semana. Eso tiene que juntar Gonzalo, un empresario inmobiliario que vive en los márgenes de la ley, para comprar un campo y vengar así la memoria de sus padres. Un thriller económico de ritmo trepidante que traza el mapa del dinero negro y la corrupción privada en la Argentina.

“Una novela que crece de una manera que vuelve imposible parar de leerla. No hay mucha literatura sobre el mundo de los ricos que sepa narrar tan bien como La pájara las cuestiones más delicadas del entramado del dinero.”

Hinde Pomeraniec

“Los personajes son fascinantes, de esos que quedan dando vueltas después de terminar la novela. Nunca cae en lugares comunes y eso hace que, cuando arrancás a leerla, no puedas soltarla.”

Sergio Olguín

“No creo en la perfección, pero esta novela está muy cerca de eso. Tiene capas de lectura, es de esos libros que relés y les seguís encontrando cosas. Es redonda, no tiene grietas, está impecablemente bien escrita, es fascinante.”

Agustina Bazterrica

ZANNONI, Eduardo. Cimarrones, Buenos Aires, Del Zorzal, 2019.

En los alrededores de Ushuaia un peligro acecha. Se presenta con la ferocidad y el descontrol de lo salvaje, en medio de un desierto blanco que se expande hasta correr fronteras.

El polaco Boris Karakzuk aparece muerto cerca del Lago Escondido. Su cuerpo ha sido mutilado a dentelladas: ambos brazos desprendidos, el abdomen eviscerado, el cráneo con el cuero cabelludo totalmente desgarrado. Los embates de perros cimarrones empiezan a repetirse y multiplicarse como un movimiento irrefrenable, las autoridades deben buscar una salida que genera discusiones en el seno del aparato del Estado, entre sus diferentes fuerzas y estamentos, pero también con actores de la sociedad civil. El desborde es tal, que incluso recrudece una latente hostilidad entre dos naciones.

Alegoría de tiempos actuales, Cimarrones es una novela inquietante. El contorno que separa centro y periferia se desdibuja, lo desconocido se presenta como amenaza y los conflictos de intereses postergan una solución hasta el límite de lo trágico. Todo, claro, con la escritura meticulosa de Eduardo Zannoni.

Tres libros con descarga gratuita

CHAGUE, Silvina [et al]. Cuando el agua suena. Concurso Banco Provincia 2024, La Plata, Ediciones Bonaerenses, 2024.

El deslizamiento entre el espacio íntimo y los territorios ajenos se da en estos cuentos como desborde: hay relato donde la inminencia de lo real amenaza con truncar un deseo, desbaratar una rutina conquistada u obturar un cambio de vida.

Estas experiencias se escriben en escenarios diversos, con pluralidad de personajes y tonos narrativos. Entre el fantástico y el realismo, entre el humor y la sobriedad, entre la voz niña y la madurez, la lectura invita a las preguntas: ¿es el llamado del amor o el de la muerte el que se sintoniza en la radio de un pueblo rural?, ¿qué sucede cuando la casa, la escuela o los afectos dejan de ser cobijo para la infancia?, ¿de qué es capaz una persona imposibilitada para elegir?, ¿la memoria privada puede revelarse como deuda de memoria comunitaria?

Nota editorial

El Gran Premio Banco Provincia tuvo su primera edición en 2022, año de la celebración del bicentenario de la institución, con el objetivo de promover la creatividad y apoyar la producción y difusión de nuevas narrativas en la categoría cuento.

La convocatoria 2024 recibió 5277 obras de escritoras y escritores nacidos o residentes en la Provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. El concurso fue organizado por la Gerencia de Comunicación Institucional, en colaboración con Débora Mundani y Ezequiel Verta. Los cuentos recibidos fueron evaluados en una primera instancia por un jurado y por trabajadoras y trabajadores del Banco Provincia. En una etapa intermedia, Federico Gori, Nora Rabinowicz y Macarena Moraña seleccionaron las obras que pasarían a la ronda final.

El Jurado compuesto por Liliana Heker, Federico Jeanmaire y Leonardo Oyola evaluó los cuentos finalistas y eligió: “Mensajes al poblador rural” de Fernando Roberto Momo (primer premio), “El Zarco” de Sandra Rocaro (segundo premio) y “Campamento de verano para iniciados” de Silvina Chague (tercer premio). A su vez, fueron otorgadas nueve menciones de honor.

Los doce relatos que Ediciones Bonaerenses publica fueron ilustrados por personal del Banco y componen una trama de voces que renuevan sentidos sobre los espacios de lo íntimo y de lo público en la narrativa actual. El título del volumen, Cuando el agua suena, alude a la inminencia del acontecimiento transformador en la vida de las personas y de las comunidades cuando se imponen las potencias del deseo, del lenguaje reinventado y de los trabajos de la memoria para resistir a las violencias.

Autoras/es: Silvina Chague, Fernando Roberto Momo, Pablo Sierra, María Victoria Vázquez, Dino Poltronieri, Magalí Anusch Sislian, Jorge Sahores, Gonzalo Esteban Zurano, Sandra Rocaro, Carlos La Casa, Hugo Crexell y Nelson Mallach.

https://edicionesbonaerenses.sg.gba.gob.ar/libro/cuando-el-agua-suena/

HERNANDO, Víctor. Mimo dinámico: dimensiones dramatúrgicas de la acción, Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Inteatro, 2023.

Esto no es un prólogo

Mauricio Kartun en La vis cómica le hace decir a Berganza que “Los autores son capaces de ponerle al mar un cartel que dice mar”. Pues con los críticos e investigadores pasa lo mismo. Un libro que habla por sí solo, que tiene una estructura clara como el agua, que tiene la suficiente honestidad para poner continuamente en evidencia sus relaciones intertextuales, las retículas del pensamiento. Que es capaz de evidenciar sus aportes didácticos sin convertirse en un manual de instrucciones ¿qué tipo de prólogo puede necesitar?

Por eso estas palabras son más una demostración de cariño que un análisis sesudo. Más un abrazo de agradecimiento que un despliegue de pensamiento.

Víctor Hernando ha atravesado al teatro argentino de manera sigilosa y constante. Representación viviente de la figura del artista investigador en la misma línea que Eduardo Pavlosky, Cristina Moreira o Ángel Elizondo (por poner algunos escasos ejemplos de una larguísima lista), piensa a la teoría, a la historia y a la pedagogía desde la propia praxis artística. Es un filósofo y maestro de la escena a quien pude conocer hace ya muchos años y que se consolidó en mi biblioteca personal con la emblemática revista Movimimo y con un merecidísimo premio al ensayo que le otorgó la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral (AINCRIT) allá por 2016.

A veces los premios son una decoración más en el estante del baño. A veces, impulsan virtuosamente la producción a partir del reconocimiento a un trabajo valiosísimo, que ni el mismo autor consideraba en su justa medida. Esto último es lo que sucedió con “Dramaturgias del Mimo” en aquel concurso en el que tuve el honor de ser jurado.

Poco tiempo después, Jorge Dubatti ganó por concurso público la dirección del Instituto de Artes del Espectáculo. Con la generosidad que lo caracteriza, me ofreció sumarme al equipo de gestión. Y en la primera reunión que tuvimos nos pusimos de acuerdo en algo que se caía de maduro: el Instituto necesitaba un Área de Investigaciones en Mimo y, al frente de ella, debería estar Víctor.

Me gusta imaginar que en este espacio se sembró la semilla para el libro que aquí NO prologamos. Un volumen que recoge una actualización necesaria de la historia, pero que a la vez despliega una propuesta muy original para la producción artística.

Fragmento de “Esto no es un prólogo”, por María Natacha Koss

https://inteatro.ar/editorial/mimo-dinamico/

MAIDANA, Carolina Andrea / PEREIRA, Walmir / IBÁÑEZ CASELLI, María Amalia (Comps.). Derechos indígenas y patrimonio cultural. La transnacionalización de las demandas, La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), 2019.

En América Latina en general, las demandas de los pueblos indígenas se han traducido en significativos avances en la normativa que atiende su situación. No obstante, estos reconocimientos de derechos coexisten con otras políticas que constantemente los vulneran. Ejemplo de ello son las caracterizadas como “extractivistas”, que promueven y convalidan la apropiación y destrucción de la naturaleza a partir de la expansión de las fronteras productivas, la construcción de obras de infraestructura y las reconversiones socio-económicas de espacios antes considerados “improductivos”. En este escenario el patrimonio biocultural aparece como fundamento de la lucha por la efectivización de derechos y son los conocimientos y saberes indígenas, sus lógicas y sus cosmovisiones las que nos instan a establecer un diálogo intercultural con el conocimiento hegemónico, con las representaciones y prácticas de la tradición occidental en las que se fundan tanto las normativas como las políticas a ellas vinculadas.

https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/84349

Patricia Díaz Bialet es poeta e investigadora. Vive en Balvanera, Comuna 3, CABA.

Comentarios de Facebook