Cultura y espectáculosDestacadas

Los quince libros recomendados de agosto más tres libros con descarga gratuita

ARISTIDE, Jean-Bertrand. Toussaint L’Ouverture: La Revolución Haitiana, traducción de Alfredo Brotons Muñoz, Akal, Buenos Aires, Madrid, 2013.

«Supimos cómo enfrentar el peligro para ganar nuestra libertad; sabremos cómo enfrentar a la muerte para mantenerla.»

Toussaint L’Ouverture.

Toussaint L’Ouverture fue el líder de la Revolución haitiana del pasado siglo XVIII, en la que los esclavos se rebelaron contra sus amos y establecieron la primera república negra. En esta colección de sus escritos y discursos, el expolítico haitiano Jean-Bertrand Aristide demuestra la profunda contribución de L’Ouverture a la lucha por la igualdad.

AUSTEN, Jane. Lady Susan, traducción de Eduardo Berti, San Martín, UNSAM EDITA, 2024.

En aquella Inglaterra de 1800, los hombres dominaban a gusto los asuntos públicos mientras las mujeres tejían y destejían los privados. Muy joven, Jane Austen escribe esta novela breve que ya exhibe su extraordinario talento narrativo.

Lady Susan es una mujer irresistible e inescrupulosa, en la tradición de la Holly Golightly de Truman Capote, la Scarlett O’Hara de Vivien Leigh y también, entre nosotros, aquella madre de The Buenos Aires Affair, de Manuel Puig. En más de un sentido ya no es una niña: es una mujer. Como escribe en una de sus cartas: “El dominio del francés, del italiano, del alemán, de la música y del dibujo, entre otras cosas, hacen que una mujer arranque aplausos, pero no suman un solo pretendiente a la lista. La distinción y los modales siguen siendo más valiosos”. Lady Susan tiene los modales, pero sobre todo tiene la inteligencia y la audacia.

Posiblemente le debamos a Jane Austen tanto los argumentos y personajes de innumerables telenovelas kitsch como, menos evidentemente, las intrigas y retratos del policial inglés. Con todo, Lady Susan es también una novela sobre la amistad; sobre los lazos que entablan las mujeres mientras persiguen, bajo un orden social implacable, su independencia.

La delicada traducción y el prólogo de Eduardo Berti no hacen más que resaltar la admiración por esta narradora impar que, a las pocas líneas, conseguirá hechizar al lector hasta la última página.

«Se ha establecido que Jane Austen (1775-1817) escribió Lady Susan en algún período entre 1794 y 1805, año de la muerte de su padre. Muchos biógrafos sostienen que concluyó la obra en 1795, al cumplir veinte años; otros afirman que su elaboración fue simultánea a la de Susan (ese fue el título que llevó la primera versión, de 1803, de Northanger Abbey). En cualquier caso, la breve novela no fue publicada en vida y recién se divulgó en 1870, como un apéndice de la Memoir of Jane Austen, mezcla de evocación y biografía escrita por su sobrino James Edward Austen-Leigh. La autora dejó el texto sin título, y Austen-Leigh lo bautizó Lady Susan.

No es la única “obra de aprendizaje” de Austen que ha sobrevivido. Entre 1787 y 1795, la autora forjó textos como The Beautiful Cassandra, Frederic and Elfrida, Evelyn, Love and Freindship (Amor y amistad, con un error ortográfico en la palabra friendship, “amistad”, que sigue apasionando a algunos estudiosos) y la muy original History of England (Historia de Inglaterra), que atribuyó a “un historiador parcial, prejuicioso e ignorante” y donde se ríe abiertamente, a sus dieciséis años de edad, de monarcas como Enrique IV, Jacobo I, Carlos I o Eduardo V, de quien comenta que vivió tan poco que “nadie tuvo tiempo de pintar su retrato”.

De todas estas obras juveniles, Lady Susan parece ser la más atrayente y madura. Por su extensión y su temática, se la puede concebir como un puente entre los primeros ejercicios y las novelas de madurez, que abarcan los títulos Sense and Sensibility (Sentido y sensibilidad, también traducida como Sensatez y sentimientos, 1811), Pride and Prejudice (Orgullo y prejuicio, 1813), Mansfield Park (1814) y Emma (1816), además de dos textos publicados póstumamente: Northanger Abbey (La abadía de Northanger) y Persuasion (Persuasión).»

Fragmento del Prólogo “El irresistible encanto de la intriga”, por Eduardo Berti

BASCH, Adela / ERBITI, Alejandra. Formas que adornan, ilustraciones de Vanessa Zorn, Buenos Aires, Abran Cancha, 2018.

El gran cocinero Carlo Cadorna está aburrido de servir sus comidas en platos siempre redondos e iguales. Eso lo lleva a buscar platos de otras formas, y así su restorán se llenará de rectángulos, triángulos, cuadrados, rombos, estrellas…

Un libro con pictogramas e imprenta mayúscula, ideal para acompañar las primeras lecturas.

BOSIA, Ulises. El plan Inca. El audaz proyecto de Belgrano en tiempos de la Independencia, Buenos Aires, Futurock, 2025.

¿Para qué sirve un libro de historia sobre un plan que no ocurrió? Tal vez para mucho más que la narración de una línea histórica exitosa que siempre corre el riesgo de proyectar el resultado del proceso sobre su punto de partida.

El Plan Inca de Ulises Bosia nos devuelve algo valiosísimo: entender una coyuntura histórica en este caso la del Congreso de Tucumán como un momento donde hombres de carne y hueso toman una decisión que no estaba escrita de antemano, sino que era más bien una apuesta política que, como toda apuesta, podía ganar o perder.

Las preguntas a las que tenía que dar respuesta el Congreso de Tucumán eran cruciales. ¿Cómo debía ser la estructura de poder posterior a la colonia española? ¿Los territorios liberados debían convertirse en una república o en una monarquía? ¿Y si la salida monárquica se imponía, quién debía ser la cabeza de la nueva institución?

La investigación de Bosia nos devuelve un escenario poco transitado: el proyecto de encumbrar a un descendiente directo de los incas no era una idea alocada o marginal. Por el contrario, contaba con el apoyo explícito de los más grandes líderes revolucionarios del momento. Nada menos que Manuel Belgrano, José de San Martín y Martín Miguel de Güemes estaban consustanciados con esa idea que, como desarrolla el autor, hundía sus raíces en las grandes sublevaciones indígenas previas al período revolucionario, en la presencia simbólica del mundo prehispánico y en la necesidad concreta de sumar amplios sectores sociales para enfrentar al poder español que, hacia 1816, todavía tenía resto para intentar una reconquista de América.

El Plan Inca también responde por qué ese proyecto que quedó trunco fue posteriormente ninguneado en función de las necesidades políticas de elencos futuros y, por lo tanto, nos devuelve la oportunidad de mirar la coyuntura crítica de 1816 con ojos frescos y renovados, haciendo justicia histórica a aquel pasado que también es nuestro.

Federico Vázquez

CAPARRÓS, Martín. La verdadera vida de José Hernández (contada por Martín Fierro), ilustrado por Miguel Rep, Buenos Aires, Random House, 2025.

Si hay un hombre que todos los argentinos conocemos es el gaucho Martín Fierro. Muchos menos conocen a su autor, el señorito José Hernández, y a menudo lo que saben de él está lejos de la verdad. En estas páginas su personaje, Martín Fierro, furioso y agradecido, rencoroso y querendón, nos cuenta la vida de su creador con los mismos versos gauchescos que lo hicieron famoso. Pero esta vez Fierro no canta, cuenta:

Aquí me pongo a contar

la historia que no quisiera:

la de esa culebra artera que

por contar una historia

me se robó la memoria,

me la cambió toda entera.

Se llamaba José Hernández,

aunque también se llamaba

Pueyrredón, porque alardeaba

de ser un hombre de abajo

y era rico pa’l carajo

más que la reina de Saba.

Su familia era de aquellas

que asaltaron nuestras tierras:

pampas, ríos, bosques, sierras,

todito se lo quedaron

y así nomás lo alambraron

para dejarnos ajuera.

CARBALLO, Oscar. El cordero es un artista mediocre, Buenos Aires, Leviatán, 2025.

Esta novela cuenta el recorrido moral de un hombre formado espiritualmente en la aristocracia y técnicamente en el arte, disciplinas que abandona en su madurez para convertirse en jurista. De regreso a las exhibiciones, un vernissage lo vincula otra vez con antiguos colegas. También con un falsificador de élite: un delincuente que postula el arte como un dominio asentimental. Pero el delito ataca siempre el bienestar: quienes se aventuran sobre el patrimonio vulneran ese halo imaginario que encumbra toda obra al Olimpo artístico.

Dividida en tres capítulos, la obra indaga en la educación estética, el deseo de pertenencia y las formas en que el artificio puede reemplazar al recuerdo. Los sueños del artista no suelen coincidir con las utopías del arte. La conducta del autor luce empecinada como una religión, pero en su desasosiego enfrenta también un voraz artefacto de conquista y seducción. Esta novela puede leerse provisionalmente como un ensayo. Cruda y directa, abunda en la ansiedad crítica de artistas, curadores, galeristas y coleccionistas. Revela al fin sus discursos, inspiraciones y tropiezos.

Con un tono que transita entre el testimonio judicial y el relato de iniciación, El cordero es un artista mediocre recorre las zonas ciegas del arte; las derivas del impostor. El crimen conoce perfectamente el fin de las últimas cosas: el celo de las instituciones, la exhibición de un talento, la construcción de un artista venturoso. Nadie busca la verdad de un autor, salvo quien necesita creer que lo es. Oscar Carballo presenta un curioso artefacto estético donde herederos, galeristas y falsificadores comparten una red delictiva que funciona, sin dudar, como un minucioso catálogo razonado.

CIVITILLO, Susana Mirta. Diálogo a contraluz, Córdoba, Alción, 2024.

«De mirar a nuevo decía la tardecita…». Los sentidos se encienden en la percepción sutil del paisaje interior, en este cuarto poemario de Susana Civitillo. Levedad en el decir, delicada belleza e intimidad. Trazos que invitan al diálogo con el rumor del recuerdo, las voces ancestrales o la simple presencia del Todo que nos envuelve. Instantáneas de lo transitorio: «Diario de estaciones», en tono menor. «¿Río luminoso», la escritura? ¿Acaso el sol vendrá a cobijar el recuerdo de la madre? Rescate de lo ínfimo en busca de lo primordial. Mirar de nuevo, sí, con ojos de asombro. «Nada parece suceder allí/sin embargo/ se enlazan las primeras estrellas/ en cada ventanita oscura.»

Marta Braier

quizá la distancia no sea más que otro modo de cercanía

un verde sin rasgar

pedacitos de la espera y no

cómplice, el cielo se filtra por la ventanilla de siempre

la llanura tiene eso, algo de lo eterno aquí abajo

Susana Mirta Civitillo

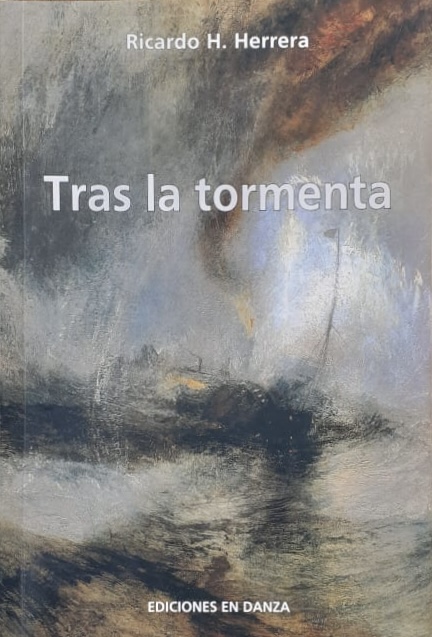

HERRERA. Ricardo H. Tras la tormenta, Buenos Aires, En Danza, 2022

Tras la tormenta es un formidable libro de poesía del prestigioso poeta, ensayista y traductor Ricardo Herrera. La portada de la obra hace alusión a su título a través de una imponente acuarela de William Turner.

El corpus central del libro está compuesto por veintisiete poemas íntimos y profundos que sostienen el tono y la delicada lírica que caracteriza al autor. Invitan a la lectura y a la relectura. El propio Herrera apunta en su prólogo: “Logré rehacerme y escribir poesía asistido por el benéfico influjo de la luz de la provincia de Córdoba, compartiendo la conclusión de Thoreau: no hay ofrenda más extremada que la atormentada historia del propio corazón.”

El libro concluye con “Tres imitaciones de Giuseppe Ungaretti” a modo de apéndice. Según comenta el autor en su “Anotación preliminar”, desde hace más de cuarenta años se ocupa de traducir al notable poeta italiano

En la calle

Ayer por un momento fui mi padre,

mi padre en cuerpo y alma, íntimamente.

Algo extraño en verdad. Anochecía

cuando salí a la calle silenciosa

y una muchacha a la que protegí

me echó al cuello los brazos con cariño,

cariño y gratitud alegre, límpida.

Sentí que era mi padre al sonreírle:

fue una metamorfosis corporal,

la percibí en mi pecho y en mi aliento.

Transformado en mi padre me vi envuelto

en una calma nueva: la secreta

ternura de mi padre me habitaba

con una candidez conmovedora.

Quedó abolido el tiempo en ese instante

que transformaba en don la senectud.

Poseído por ella me alejé

con esa paz sencilla que el bien cede

cuando lo prodigamos sin boato.

Concluye así, de un modo insospechado,

la negación de Dios.

Ricardo H. Herrera

MANUSOVICH, Diego. El pedagogo: Nace un héroe político, ilustrado por Marcelo Mosqueira, Chivilcoy, Más Humanos, 2016.

MANUSOVICH, Diego. El pedagogo: Y el caso de la Venecia de Oriente, ilustrado por Marcelo Mosqueira, Chivilcoy, Más Humanos, 2017.

MANUSOVICH, Diego. El pedagogo: Y el caso del fin del mundo, ilustrado por Marcelo Mosqueira, Chivilcoy, Más Humanos, 2017.

Derechos vulnerados, libertades recortadas, poderes corporativos que coartan la voluntad de las mayorías, y en medio de ese paisaje hostil, cuyo germen parece fermentar en muchas sociedades, también en la nuestra, un argentino, de profesión educador, se aboca a descubrir una fórmula novedosa de democracia. Esa es la audaz trama y el peculiar personaje que traza Diego Manusovich en El Pedagogo, una original novela política de suspenso –en rigor, ya una saga, con dos libros publicados, que rescata la tradición de las antiguas novelas filosóficas e indaga en la necesidad de generar herramientas pedagógicas como motor de profundas transformaciones socioculturales.

En diálogo con Tiempo, el autor explica por qué eligió este género narrativo para rescatar la centralidad del concepto de reflexión colectiva como instrumento de cambio. “Como muchas personas de mi generación, me formé en un ambiente que podríamos llamar épico. Consumimos El Zorro, el Llanero Solitario, me refiero a personajes de ficción para los cuales la justicia tenía un valor de trascendencia. Todos los libros de la saga de El Pedagogo están dedicados a los héroes de mi infancia, porque es en ese lugar donde está el punto de fuga que funda la mirada hacia el otro, más allá, desde luego, de la matriz familiar y los valores que nos inculcaron nuestros padres o nuestras militancias juveniles.

Respecto de la construcción de una narrativa en secuencia de novela humanista, creo que es su protagonista, que está pensando en cómo generar justicia social y desarrollo colectivo y que en cada capítulo busca resolver un dilema nuevo, el que le da sentido al recurso literario. En todos los casos, el profesor Troy Helguera intenta descifrar las claves de un problema social y convertirlo en una propuesta de desarrollo humano, pensando en un lector que sea capaz, a través de la reflexión, de poner en acto pequeñas decisiones enfocadas hacia el bien común”.

Fragmento de una entrevista con Diego Manusovich, realizada por Pablo Taranto en el diario Tiempo Argentino (18/06/2017)

MENEGAZ, Sebastián. El último moscovita, Buenos Aires, Paradiso, 2025.

El juego de cantar de memoria la lista de los presentes en el aula, durante un reencuentro de excompañeros, trae evocaciones de la toma de un colegio preuniversitario cordobés en los noventa. Tomar lista es asumir el riesgo de las ausencias: la estela de un amigo –que estuvo hasta que ya no– funciona como la pieza perdida en el tangram del recuerdo que, al fugarse, habilita nuevas figuraciones de la adolescencia: un tremedal de fantasmagorías sexuales, imposturas en los pasillos, y fervientes, aunque silenciosas, convicciones.

Un suicidio de juventud, las víctimas del terrorismo de Estado sobreimpresas en los claustros, la membranza resacosa con sus oclusiones y deslices; son algunos de los vacíos de los que da cuenta El último moscovita mediante el ritual de los nombres propios. Si todo apellido es en el origen un llamado, Sebastián Menegaz ensaya su recolección de patronímicos eufónicos con sordina –después de todo, el propio apellido del autor, pronunciado en castellano argentino (“me negás”), expone el equívoco en que se funda la lengua.

Dicho sin vueltas, Menegaz es uno de los mejores escritores contemporáneos. La apuesta por narrar, a pesar de todo, con utensilios heredados del barroco –menos neobarrosos, estos; más deudores del rulo norteamericano que se trenza entre Sor Juana y Gerardo Deniz, con unas gotas de la lima de Lezama en el aliño– viene a solventar otra falla (tridente) en el contexto literario actual: forma, tradición, política.

Emilio Jurado Naón

MIETTA, M.C. Música profana, Buenos Aires, Edición de autor, 2021.

De Música profana:

“Bajé dos gastados escalones y tuve otra visión del Pasaje, estaba en el centro de la fila de casas grises. Algo me detuvo y provenía de la casa más próxima. Alcé la vista, porque me sentí convocado por una música sublime, un río desbordado que escapaba desde una ventana, danzando con el mismo vaivén de unas cortinas blancas, que parecían querer alcanzar la copa de una palmera. Me quedé mirando esa ventana, me sentía fascinado. Una mujer se asomó, detuvo el vaivén de las cortinas y se apoyó en el alféizar para mirar el cielo. Durante esa brevedad me sentí invadido por un sentimiento de belleza, de perfección única.”

M.C. Mietta

PAULS, Alan. Alguien que canta en la habitación de al lado: Ensayos literarios, Buenos Aires, Random House, 2025.

Novela familiar de un lector recalcitrante, Alguien que canta en la habitación de al lado convoca a maestros y pares, dioses y demonios, devociones y desconciertos. Alan Pauls descubre que muchas de las cosas que valió la pena escribir las escribió sobre otros, en estado de curiosidad, de fervor o de pasmo, para afinar con músicas ajenas. Es el Pauls de El factor Borges y Trance el que vuelve aquí con las herramientas pasionales de la crítica para ponerlas a prueba en la práctica del ensayo, único género capaz de revitalizarlas.

Los ensayos de Alguien que canta en la habitación de al lado van y vienen entre tonos y objetos diversos: clásicos (Woolf, Kafka, Mansilla, Arlt), ídolos (Barthes, Piglia, Deleuze, Aira, Saer), contemporáneos (Chejfec, Guebel, Fresán, Chitarroni, Ramos), caballitos de batalla (Puig, Borges), enigmas (Walsh, Libertella), tótems incómodos (Fogwill, Lamborghini), amazonas únicas (Ludmer, Walsh, Moreno, Bléfari). Pero la pregunta que se hace el libro siempre suena más o menos así: ¿qué dicen los otros que escriben de la aventura del sentido? ¿Cómo la arman, cuánta fe o desconfianza le tienen, cuán lejos son capaces de llevarla?

STIEP, Matías. El desierto en la boca, Viedma, Fondo Editorial Rionegrino, 2025.

Patagonia norte, principio del siglo XX.

Un territorio mítico llamado “Colonia”, erigido sobre los restos de cualquiera de los fortines que levantó el Ejército en su atropellada de conquista a fuego y sangre sobre los pueblos originarios.

En esa Colonia (posible germen inicial de tantas ciudades actuales de Río Negro y Neuquén) un manojo de criaturas desgarradas serán víctimas y también victimarios. Pondrán, entonces, sus cuerpos y sus deseos en la hoguera de todas las violencias y el combate contra el otro, pero también contra el “desierto”, es decir, el silencio, lo no dicho, eso que se pudre adentro y supura en cada acto.

SUELDO MÜLLER, María. La dinámica de la incertidumbre, Buenos Aires, Leviatán, 2025.

La dinámica de la incertidumbre es un libro de madurez y reunión. María Sueldo Müller pone en juego no solo su capacidad de abstracción; aquí interpela los límites del lenguaje: yo quería un lenguaje que no desembocara en la desmesura plantea desde el inicio. Entonces aparecen poemas que han capeado tormentas y llegan al papel tras esa experiencia y larga búsqueda de una certeza que tuviera un margen para la incertidumbre. Profundo sentimiento abraza estos poemas que reconocen en la fuente de mayor poder/ la mayor fragilidad y en la infinita repetición de lo idéntico, la definición de odio.

Del prólogo por Claudia Schvartz

III. Trescientos mil kilómetros por segundo

estiro el brazo para encender el velador

la luz es más rápida que el párpado

confirmo

ya con los ojos cerrados

y la memoria fosforescente de la lámpara

dibujada en las pupilas

tan veloz

la luz es siempre un registro de algo pasado

comprendo

inquieta

ante lo que pudo haber ocurrido

y todavía no alcanzo a ver

María Sueldo Müller

WAINER, Luis / LAJTMAN, Tamara / DEL PÓPOLO, Mariano / ARIAS BARONA, Christian (Comps.). ¿Militares vs. Democracia? Fuerzas Armadas y democracias en América Latina, Buenos Aires, Ediciones del CCC Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, 2025.

La salida de las dictaduras en Sudamérica propició, entre 1980 y 1990, una prolífica producción en torno a qué hacer con las fuerzas armadas y, sobre todo, cómo evitar nuevos golpes militares de Estado y garantizar sucesiones democráticas. Ya atravesado el primer cuarto del siglo XXI, el campo de estudios requiere de un necesario aggiornamento. Esta actualización implica, como este libro presenta, ampliar o redefinir sus límites más allá del enfoque de las relaciones cívico-militares, cuyos frutos cosecharon algunos de los sucesos políticos de la transición democrática.

Justamente, este trabajo marca un hito en la búsqueda de nuevos abordajes para escenarios que han desbordado aquel enfoque. El conjunto de los artículos aquí reunidos exhibe que los casos, los procedimientos, las situaciones y las funciones que tienen a las fuerzas armadas como protagonistas exigen no solo la convergencia en el diálogo de disciplinas varias –como la sociología, las relaciones internacionales, la ciencia política, las ciencias económicas, la antropología, entre otras–, sino que estas requieren expandir los enfoques teóricos y hacerlos confluir.

Este libro presenta un posicionamiento clave al no dar por sentada la oposición entre militares y democracia, en una clara invitación a repensar ese vínculo.

Sabina Frederic (Fragmento del prólogo)

Tres libros con descarga gratuita

BIMBO, Homero. Cuento con Evita, La Plata, Editorial de la Universidad Nacional de La Plata (EDULP), 2024.

En estos relatos cortos, el lector se reencontrará con Evita, recreada desde las memorias de personajes que han coincidido en su rutina o compartido con ella algún encuentro escueto; de aquellos que han recibido el calor de su sonrisa, o la han descubierto inaccesible en la mirada solemne que empapelaba cada rincón de la Argentina peronista.

El sabor de lo cotidiano se abraza, en estas ficciones, con el vigor y la lucha de la “abanderada de los humildes”, mientras que el rigor histórico de las descripciones no empaña la ternura y lo sobrenatural de este reencuentro tan esperado con quien supo ganarse un lugar indeleble en el corazón de su gente.

Evita resucita en las voces de quienes no suelen ser escuchados por la historia oficial, en una liturgia popular tan profana como sagrada.

El autor incluye, además, el texto de su obra teatral La Descamisada. Evita y vos frente a frente, escrita en 2021, y que ha recorrido con gran éxito la Provincia de Buenos Aires durante 2022 y 2023, interpretada por Gimena Cos y bajo la dirección de Noel Nazarena Ponce.

Este libro está dirigido a quienes buscan indagar en la figura de Eva Perón y su época, y sienten pasión por las ficciones históricas relatadas desde la imaginería popular y las mentalidades, a quienes buscan la justicia social y los relatos que, sin perder la ternura, nos muestran la realidad de un pueblo que aún no ha podido liberarse de las ataduras de los imperios económicos extranjeros.

https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/176787

MONTELLO, Flavia. Manual de señas para la voz hablada expresiva, Ilustradora:

Ángeles Verta, Viedma, Editorial de la Universidad Nacional de Río Negro, 2023.

Colaboradoras/es: Micaela Cacheda, Luca Gasparini Traversa, Sofía Suez, Mariana Travín y Ángeles Verta.

Este manual presenta un repertorio de señas desarrolladas para la dirección de improvisaciones de voz hablada. Inspirado en el código creado por Santiago Vázquez para la percusión y en gestos originales de la euritmia, a los que agrega otros creados especialmente para este propósito, apunta tanto a su utilización en coros como en obras teatrales o performances. El fundamento es el uso de la voz hablada como recurso sonoro y de creación de atmósferas, con el objetivo de recuperar la expresividad del sonido frente a la exclusiva valoración de la dimensión informativa del texto. Se busca, en este sentido, resensibilizar al público respecto de la materialidad de los sonidos del lenguaje. Además de su aplicación en producciones escénicas, el repertorio de señas ofrecido en este libro constituye un valioso entrenamiento vocal, por lo que también pretende ser un aporte lúdico a la práctica de la voz hablada expresiva, campo en el que se observa una vacancia de materiales de apoyo. Del mismo modo, puede ser aplicado en juegos de infancias y jóvenes, en usos terapéuticos o pedagógicos, entre otros. Así, esta publicación resulta una contribución de aplicación concreta, tanto para el entrenamiento como para la producción de puestas teatrales y espectáculos.

ROMANO, Silvina María. Lawfare: la guerra por otros medios, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CLACSO / Quilmes, Universidad Nacional de Quilmes, 2025.

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), en coedición con la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), publican Lawfare: la guerra por otros medios, de la autora e investigadora Silvina María Romano.

El denominado lawfare, es decir la guerra por la vía legal o el uso de la ley como arma, es un fenómeno multidimensional de profundo impacto político-económico y geopolítico en América Latina y el Caribe en las últimas décadas. Está asociado a la judicialización de la política y su exposición pública a través de los medios de comunicación, así como a procesos de deslegitimación o criminalización de determinados sectores políticos. El lawfare ha sido utilizado de forma sistemática en nuestra región.

El libro presenta un análisis de temas y casos concretos en la región: la causa del Lava Jato como laboratorio del lawfare regional; la persecución contra el kirchnerismo y el correísmo; el impeachment y la persecución contra Dilma Rousseff; el acoso político y mediático a distintos líderes políticos, entre otros. En esta obra, la autora muestra de qué manera el fenómeno del Lawfare en tanto componente de la máquina bélica del capital, opera contra la política que propone alternativas al capitalismo neoliberal.

El libro dialoga con un presente en el que es indispensable la interrogación crítica sobre el rol ético de los medios de comunicación y la formación digital de una ciudadanía comprometida con el uso de las nuevas tecnologías.

Frases del libro:

“Considerando el lawfare como mecanismo destinado a “eliminar al enemigo político”, en un contexto de disputa (política, económica y geopolítica) entre gobiernos/sectores progresistas de América Latina y sectores/actores guardianes de la ideología hegemónica, los filtros son clave.

El primero (propiedad) y el segundo (publicidad) se refieren a los poderes fácticos, que financian no sólo los medios concentrados, sino también las fundaciones y organismos del tercer sector que realizan “periodismo independiente”, ocupando todos los nichos de mercado, tanto el mainstream como los espacios autodefinidos como “independientes” y “alternativos”.

El tercero (proveedores de las noticias) advierte sobre quiénes suministran noticias a los medios y está íntimamente ligado a la propaganda desde el gobierno y también a las relaciones públicas, confluencia que desde los años ochenta lleva el nombre de “diplomacia pública” (McChesneys, 2008). Además del gobierno, los que proveen de información “experta” a los medios son los think tanks y las voces expertas, considerando que parte del financiamiento de la red de poder implica asignación de fondos, programas, proyectos para centros de pensamiento y fundaciones dedicadas a elaboración de opinión experta y formación de líderes. Estos organismos y trayectorias personales contribuyen a definir la agenda y delimitar el cauce y alcance de los debates (Chomsky y Herman, 2000, pp.58-61).

El cuarto filtro (reforzadores de opinión) conduce a analizar cómo estas fundaciones cooptan o forman líderes de opinión, que tendrán influencia también en ámbitos diferentes al de los medios de comunicación o la academia; serán personas capaces de formar/reorientar la opinión en la empresa, partido político, una ONG, etc. El quinto filtro resulta igualmente clave, porque si bien los autores lo titularon como “anticomunismo”, este concepto se puede traducir actualmente como “antigobiernos progresistas” o “antipopulismo de izquierda”, etc.

Como sucedió durante la Guerra Fría, parte de los mecanismos de reproducción del sistema vigente reside en la fabricación de enemigos comunes que trazan claramente la línea entre “nosotros” y “ellos”: el eje del mal, regímenes no democráticos o autoritarios, Estados fallidos, Estados terroristas (Chomsky y Herman, 2000, pp. 68-70)”.

Este libro fue uno de los proyectos ganadores de la convocatoria abierta para la publicación de ensayos:

https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/252998/1/Romano-Lawfare.pdf

Patricia Díaz Bialet es poeta e investigadora. Vive en Balvanera, Comuna 3, CABA.

Comentarios de Facebook